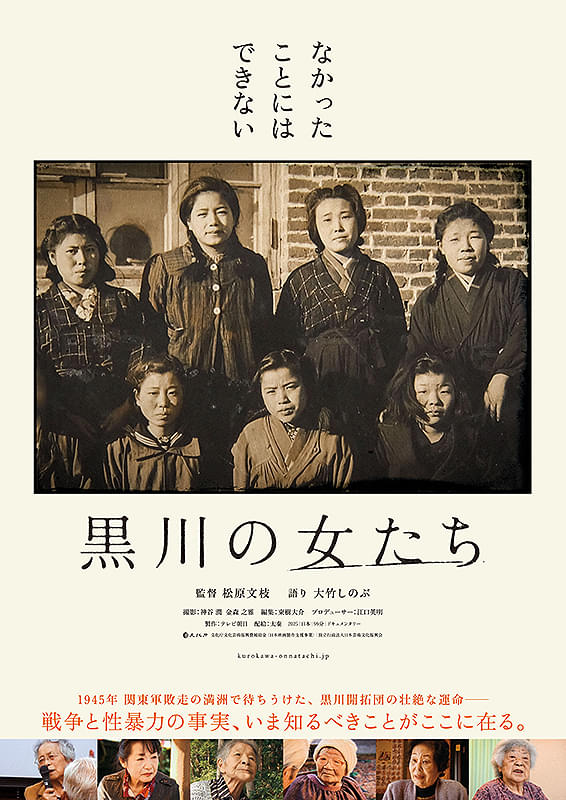

映画『黒川の女たち』

昨日、映画『黒川の女たち』を観てきました。

2017年にNHK ETV特集『告白~満蒙開拓団の女たち』という番組を観て、敗戦時の旧満州でソ連兵に差し出され性被害を受けた女性たちの存在を初めて知り、衝撃を受けました。

しかも性暴力はその時だけでは終わらず、引き上げ後もその女性たちが様々な言葉の暴力、二次被害に遭った事実も衝撃でした。

しかもその村は私の出身地にもほど近く、そんな身近なところでこんな苦しみがあった事実を全く知らずに生きてきた自分自身にも衝撃を受けました。

その後『告白 岐阜・黒川満蒙開拓団73年の記録』(川恵美 NHKETV特集取材班著 かもがわ出版)、『ソ連兵に差し出された娘たち』(平井美穂著 集英社)が出版され、この2冊も読みました。

当時18歳以上だった未婚の女性15人がソ連兵の接待役として選ばれ、「性接待」という名の暴力を強いられました。しかし同じ年代でもそこに選ばれず免れた女性もいたようで、本には「立場の弱いものが選ばれた」というようなことが記されていました。

こうした事実をどう受け止めたら良いのか、正直適切な言葉が見つかりません。

先日の一人芝居「マリヤの賛歌―石の叫び」のアフタートークに登壇された吉川春子さんは、モーパッサンが『脂肪の塊』という小説に全く同じことが描かれていると教えてくださいました。

すぐにその本を買ったのに、まだ読んでいないのですが💦

19世紀のフランスで黒川村開拓団と全く同じことが起きていて、困難な状況に陥ると女性に性接待をさせて乗り切り、穏やかな時が来ると助けてくれた女性たちを蔑む・・・。

もうこれ以上こんな恥ずかしい歴史を繰り返してほしくはないと、心から思います。

映画『黒川の女たち』は被害を受けた女性たちが苦しみもがきながらも強く生きていました。

その強さがあったからこそ、女性たちの被害の事実がここまで明るみになったのだと思いました。

性暴力被害者が被害を受けた事実を語ることはとても難しいことで、特に家族には言えないと思う気持ちはよくわかります。が、事実を知った子どもたちや孫たちはみな冷静に客観的に受け止めていて、そこに救いがあるような気がします。

戦後生まれの4代目遺族会会長のお父さんは、敗戦時の満州で女性たちの「性接待」に積極的な役割を果たした人でもありました。

だからこそ、4代目会長は「事実をなかったことにしてはいけない」との思いを強く持ち続け、「乙女の碑文」の建立に尽力できたのかもしれません。

映画はこれまで見てきたETV特集や出版された本よりももう一歩踏み込んだ何かを描いているように感じました。

それが何なのかはよくわかりません。

もう一度観てみようと思うのと、今度岐阜に帰る機会があったら黒川に碑文を観に行こうと思います。