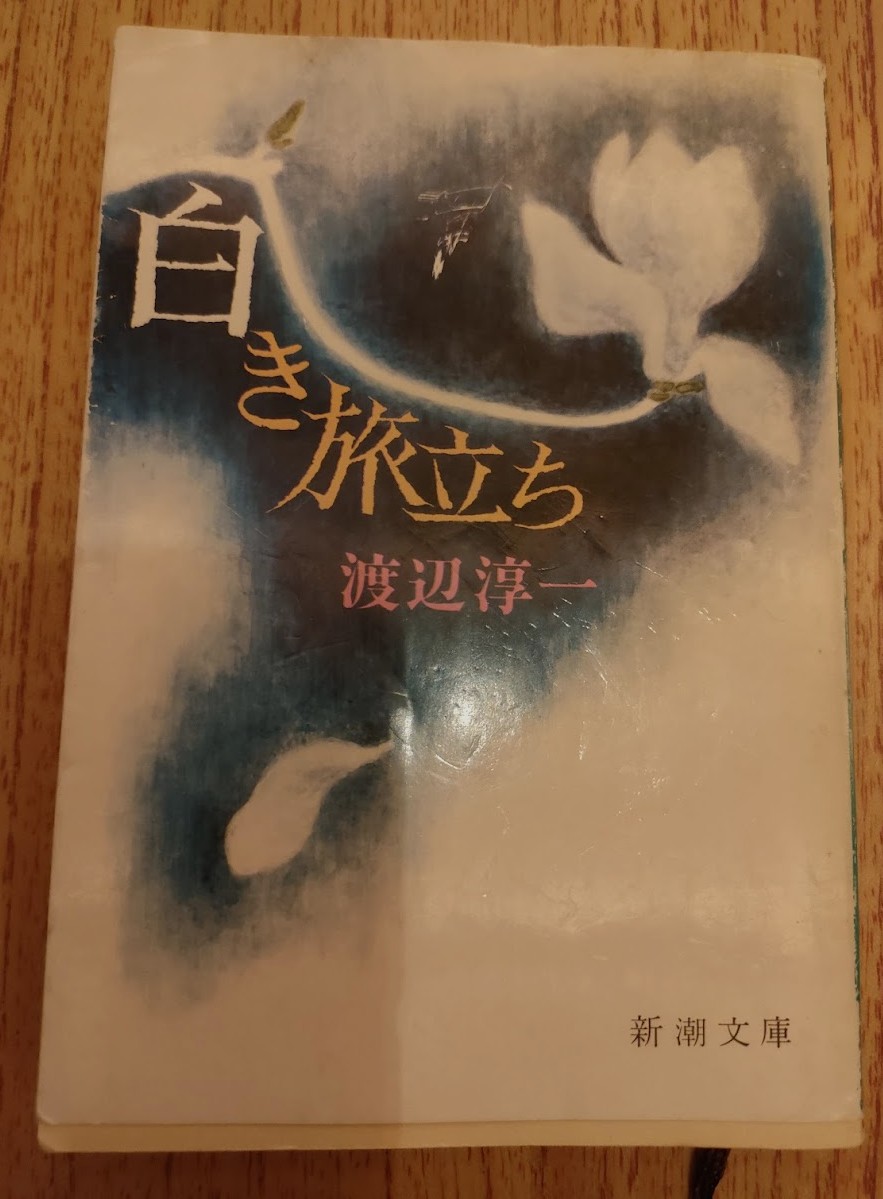

『白き旅立ち』

渡辺淳一作「白き旅立ち」(新潮文庫)を読みました。

この本を読もうと思ったのは、先月三郷吉川ぶんかむらが主催した一人芝居「マリヤの賛歌−石の叫び」吉川公演のプレ企画での吉川春子さんのお話を聞いたからでした。

6月7日三郷市希望の郷交流センターで開催した、「慰安婦問題と日本社会」の中で、吉川春子さんはご自宅の近くにある念速寺に遊女だった美幾女の墓があり、美幾女は日本の志願解剖の第一例だったこと、渡辺淳一さんが「白き旅立ち」という本に書いていることなどを紹介してくださいました。

これは読まなくてはと思ったのですが、とても古い本で既に絶版。Amazonで相当年季のはいった一冊を手に入れて、漸く読むことができました。

どこまでが史実で何処からが創作なのかはわかりませんが、恐らく解剖の歴史などは事実だろうと思います。

西洋では13〜15世紀頃には医学の進歩のために解剖が行われていて、日本では江戸時代中期に杉田玄白が処刑された罪人を解剖するまで、解剖は行われて来ませんでした。

江戸時代末期に鎖国が解かれ、外国との戦争も視野に入ってきた時に、軍事力も医学も西洋より相当遅れている日本では太刀打ちできないと考えられたこと。

医学を進歩させるためにも人体解剖で人のからだの仕組みを明らかにしたいとの医師たちの情熱が高まる中で、長崎や京都とくらべて東京は後れをとっていたこと。

美幾女は貧しい家に生まれ、16歳で売られた遊女だったこと。

前借金を返し終え、年季が明けても身体を売るより他に仕事を見つけられなかったこと。

郭の中に閉じ込められた生活の中で結核を患ったこと。貧民のために作られた小石川療養所に、通常遊女は入院できなかったこと。

しかし美幾女は格別のはからいで入院することができ、そこで「腑分け(解剖)」と、そんな空恐ろしいことに自ら志願する人の存在、何よりもそれが医学のためになることで医師たちから非常に感謝されることだと知りました。

自分の心を閉ざし、ただただ男性に身体を売り続けた人生。

穢れた身体だと同じ女性たちからも蔑まれる人生。

そんな中で、死を目前にした美幾女は解剖に志願することで自らの生きた証、自分の人生にも意味があったのだと、そんな気持ちで解剖を願い出たのだと・・・。

美幾女の気持ちがどこかでわかる気がして、それ以前に貧しい家に生まれたばかりに売られて身体を売るより他に術のない人生を初めから強いられた女性の存在が悲しく、それを蔑む社会にもいかりが湧き。

しかしもしその時代に私が生きていたとしたら、私は彼女たちを蔑みはしなかっただろうか?

私は売られる側にはいなかっただろうか?

美幾女には解剖を志願することでしか自分の人生を肯定する術がなく、しかしそれが医学を前に進めてきたのだと思うと、自分が何を考えたら良いのかよくわかりません。