『いしぶみ』

もうずいぶん昔の話になってしまいましたが、2000年代のはじめ、私はとある訪問看護ステーションで働いていました。

スタッフの一人が、近々開催される病院祭で地人会の朗読劇『この子たちの夏』をみんなで演ろうと言い出しました。当時のその職場は正直微妙な人間関係でしたが、その時はみんなでやってみようと盛り上がりました。

地人会さんから脚本とバックミュージックを送っていただき、みんなで勤務時間が始まる前の早朝に集まって練習を重ねました。

『この子たちの夏』は、広島や長崎で被爆した子どもや母親たちの手記を基にして作られた作品です。

私は最初に台本を読んだときから涙が止まらず、嗚咽しながら朗読するような状態がしばらく続き、泣かずに読めるようになるまでにはかなりの練習が必要でした。

病院祭の当日はマイクの音が悪く、ステージの上で何をしているのかさっぱりわからないと苦情が入り、私たちの朗読劇は半分くらいで強制的に終了させられてしまいました。

せっかく頑張って練習したのに、とっても残念だったことを今でも覚えています。

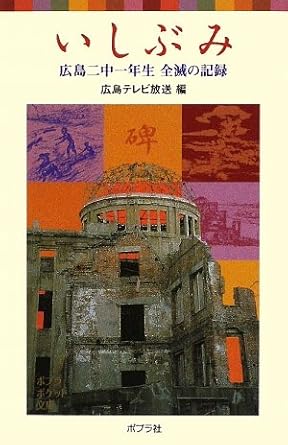

『いしぶみ 広島二中一年生 全滅の記録』(広島テレビ放送編)を読みました。

建物疎開の作業に駆り出された1年生の子どもたちは8月6日の朝8時10分、現在の西平和大橋の東詰から、ちょうど広島に侵入してくるエノラ・ゲイと真正面から向き合う位置に二列横隊で並びました。

点呼が終わったばかりのその時、誰かがB29の翼の端を見つけ、みんなが空を見上げました。321人の1年生は元気だった最後の43秒間を、しっかりと、落ちてくる原子爆弾を見つめ、記憶していたそうです。

321人全員が亡くなりましたが、行方が分からず、どこで亡くなったかもわからないお子さんもたくさんいらっしゃいます。

この本はその一人ひとりに焦点を当て、その最期を書き記したものです。

大火傷を負いながら、最期の力を振り絞って自宅に帰り着いた子。探しに来たご両親と会うことができ、再会に安堵し、なんとか自宅まで運んでもらった子。

見知らぬ人の救けを得て、家まで帰れた子。

探しに行った親がようやく見つけた時には、既に息の絶えていた子。

未だに行方の分からない子。

どの子も最期に「天皇陛下万歳」とか「日本万歳」とか、君が代や軍歌を口ずさみ、そして亡くなっていきました。

たった1発の原子爆弾によって、まさに地獄絵のような世界が引き起こされました。

しかもその原子爆弾は、今開発されている核兵器から見たら極めて幼稚なものだとのこと。では、もしもう一度核兵器が使われるようなことがあったとしたら、一体どんな地獄が引き起こされるのでしょう。

この本を読みながら、何度もあの20年以上前の『この子たちの夏』の脚本の中に見た情景が浮かび上がってきました。

同じ過ちを繰り返すことのないように、私たちはやはりちゃんと学ばなくてはいけないのだと改めて思います。