講談『「三面記事」の由来と平民新聞の誕生』

今日は9条の会@よしかわ8周年のつどいでした。

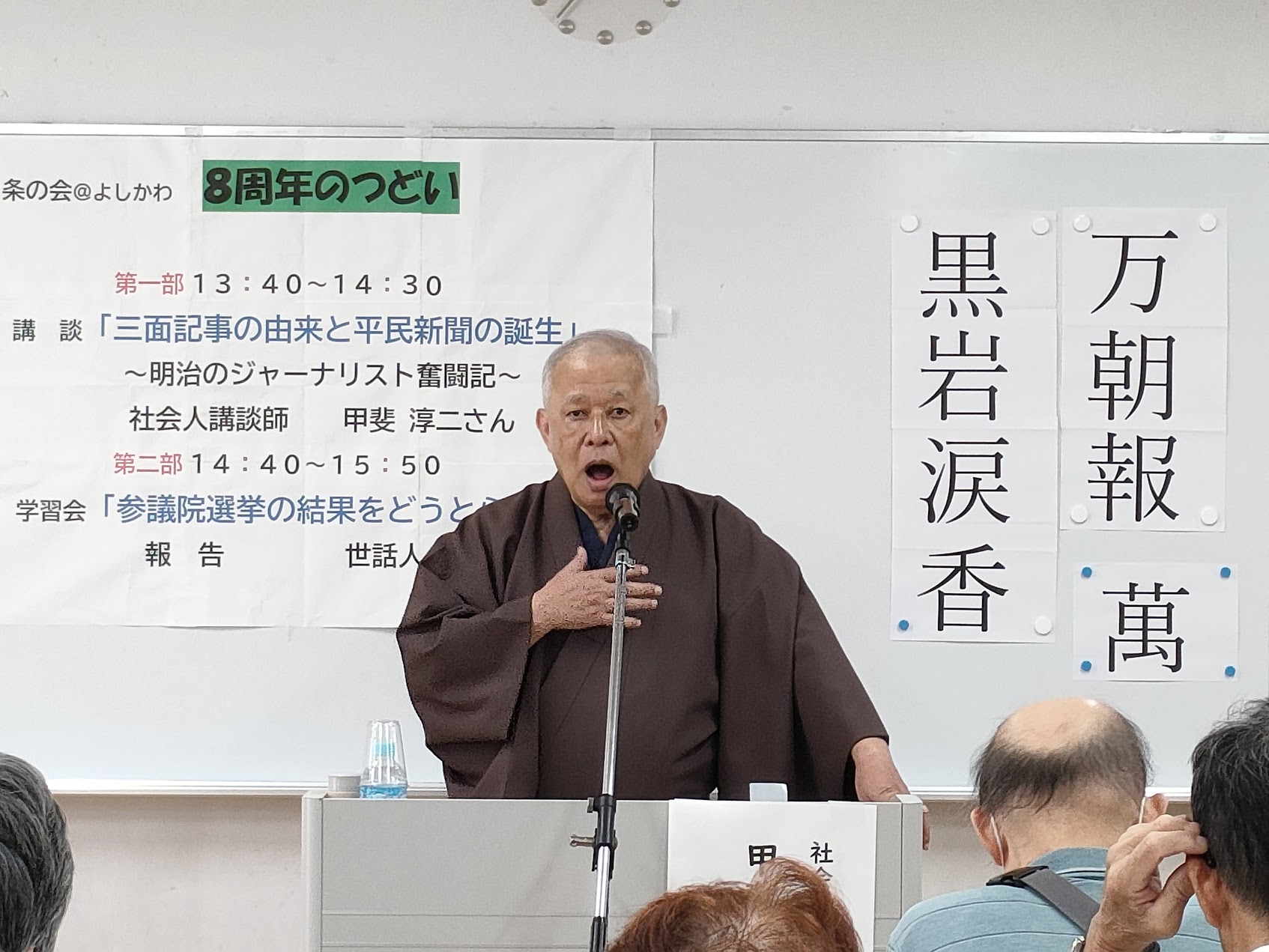

第一部は社会人講談師の甲斐淳二さんをお招きして、講談「三面記事の由来と平民新聞の誕生」をお話しいただきました。とっても面白くて、惹きつけられた90分でした。

黒岩涙香という人

1892(明治25)年、「万(萬)朝報」を創刊した黒岩涙香は、『レ・ミゼラブル』を『ああ無情』として日本で最初に翻訳した人でもありました。「万朝報」に連載し、その後書籍化されたのだそうです。

黒岩涙香は高知県出身で自由民権運動の影響も多分に受け、曲がったことが大嫌いな人でした。

1889(明治22)年、「開拓使官有物払下げ事件」という今で言うなら森友のような大事件が起きたとき、「驕る兵士久しからずや。驕る薩長久しからずや」という句を新聞に投稿し、大喝采を浴びました。そして言論抑圧を受け、黒岩涙香は横浜の戸部監獄に16日間投獄されました。

大人気を博した万(萬=よろず)朝報

出獄した黒岩涙香は「批判するのは言論の役割」と考えて新聞社を立ち上げ、1892(明治25)年「万(萬)朝報」が誕生しました。

万朝報のモットーは「簡単」「明瞭」「痛快」で、漢字にはふりがなを振り、誰にでも読めるようにしました。

1~2面はニュース、4面は相撲や将棋など(多分小説も)、3面はプライバシー概念ゼロのゴシップ記事。特集「妾をかこう男たち」では、国家の元老・侯爵・伯爵・男爵・足尾銅山加害企業社長など、510人の男性の妾の住所やら似顔絵やら入りで書き込み、時の権力者の腐敗を暴露し、また女性の地位向上を目指していたとのこと。

このとき定着した「3面記事」という言葉が今も残り、使われているとのお話でした。

反戦から開戦論へ

1903(明治36)年、朝鮮半島と満州の権益を巡りロシアとの対立が深まる中、他の新聞社は日露戦争の改選を求める記事が書かれるようになっていきました。

それでも万朝報はロシアとの戦争は植民地争奪戦であり、犠牲になるのは貧しい労働者と農民だと主張しました。祖国防衛戦争ではなく朝鮮を奪うための戦争であり、そのような帝国主義的な戦争は朝鮮半島を手中に収めたら次は満州へ。そして次は中国、次はアジア諸国へと広がっていく破綻への道だと主張しました。

万朝報の転向、そして平民新聞誕生へ

開戦論が大きくなり、開戦に反対する新聞も減り、万朝報も発行部数が次第に減っていく中、黒岩涙香は開戦論へと方針を転換していきました。

そして堺利彦と幸徳秋水は万朝報を退社し、新しい新聞の発行を目指しました。それが平民新聞でした。

1903年(明治36)年、自由・平等・博愛・反戦を掲げて発行を始めた平民新聞は、たちどころに5,000部が売り切れ、すぐに3,000部を増刷するという人気ぶりでした。

明治のジャーナリストの大奮闘

1904(明治37)年日露戦争が勃発すると、「ペンと紙がある限り、我々は反戦平和を絶叫す」と書き、戦争のための増税には「嗚呼、増税」という大見出しの記事を書きました。

創刊1年の記念として、マルクス・エンゲルスが書いた「共産党宣言」が訳載されましたが、これが日本で最初の「共産党宣言」の翻訳でした。

教育問題にも言及し、「忠君愛国はおかしい。自分の国と同じように、敵の国を愛するべき」だと説きました。

幸徳秋水や堺利彦は何度も新聞条例違反で拘束され、印刷機まで差し押さえられて廃刊へと追い込まれました。しかし二人は「新しい麦が育つ」と信じ、何度も名前を変えながら6年半にわたり奮闘を続けました。

それはやられてもやられてもまた立ち上がる、明治のジャーナリストの姿でした。

そのとき二人が握りしめていたバトンが、今私たちの手の中にあるのかもしれない・・・。そんなお話でした。全く知らなかった話であり、胸を打つお話だったと思います。