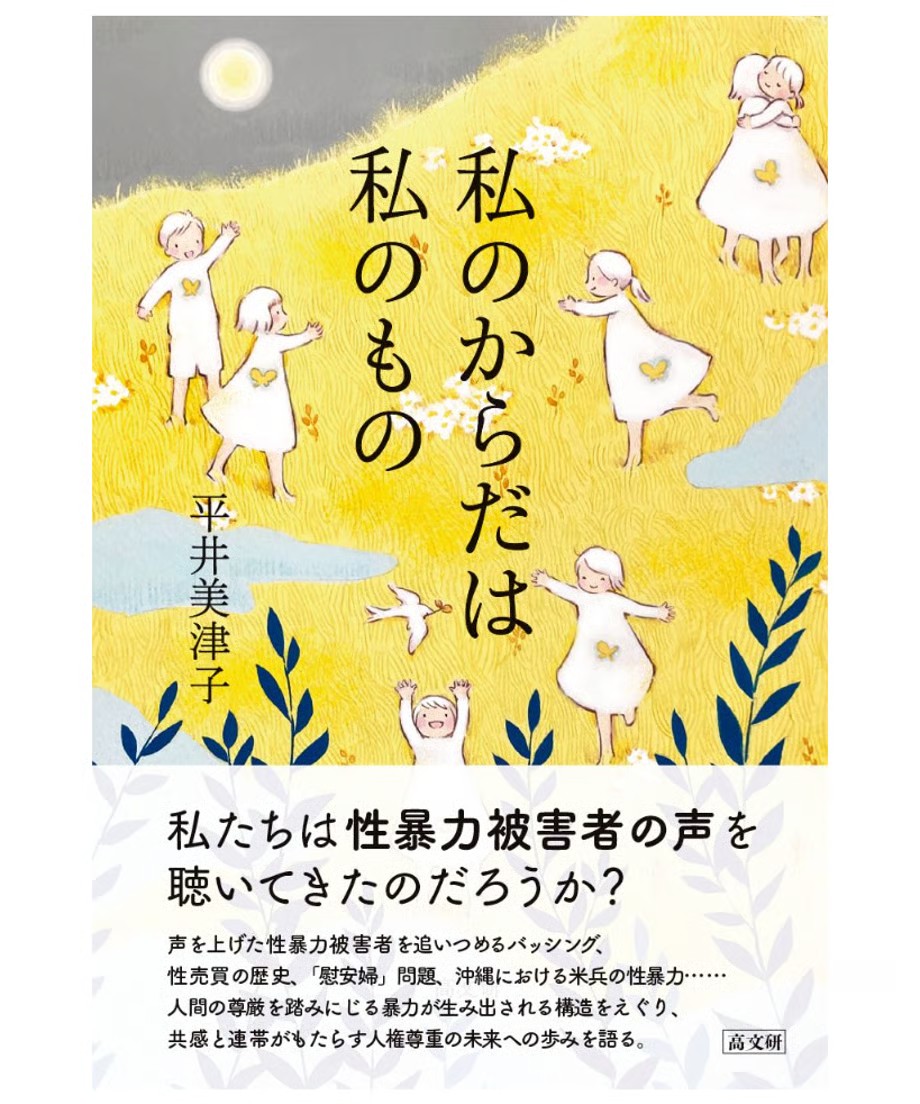

『私のからだは私のもの』

『私のからだは私のもの』(平井美津子著 高文研)。

子どもに対する性暴力・親からの性暴力・戦時性暴力・敗戦後の性暴力・性売買・・沖縄の性暴力・軍隊内の性暴力など、あらゆる側面から性暴力の歴史と現実を直視する一冊です。

よくぞここまでと思うほど、過去の新聞記事や出版物も調べ上げて書かれていて、非常に興味深いです。

最も興味深く読んだのは、売春の歴史です。

日本では9世紀ころから女性が性を売るようになったが、売っていたのは芸能ごとを行う女性たちで、貴族社会の中でその芸能は尊重されていたとのこと。

それが戦国時代になると、男性経営者が人身売買で遊女を集め、女性の性の商品化が始まった。江戸時代、幕府公認の遊郭が吉原をはじめ京都・大坂・長崎に作られ、それ以外にも各地に遊女やがつくられていった。

遊女屋の売上の一部は町奉行所に上納され、遊女屋は幕府にとって大事な資金源でもあった。

遊郭で働かされたのは貧困にあえぐ農家などの娘たち。前借金で 売買され、性病・借金苦・伝染病・栄養不良・過労などが重なり、年季が開けないうちに亡くなる遊女も少なくはなかった。

遊郭の主な客は両替商などの大店の奉公人や、参勤交代で江戸に来た武士など。江戸時代の大店は男社会で、少年の頃に奉公に上がると40歳近くまで独身で住み込みで働く。大店の経営者は奉公人を管理するため、特定の茶屋と契約を結び、奉公人の階級に応じて遊興を認めた。遊郭での買春が奉公人を管理する手段として使われた。兵士や徴用工たちの管理のために、日本軍が慰安所を作っていたように。

その頃は、遊女たちは貧しい親や兄弟を助けるために苦界で働かざるを得ない、かわいそうで孝行な娘と社会が見做していた。

1872年、「芸娼妓解放令」が出された。遊郭は「貸座敷」、遊女は「娼妓」と呼ばれるようになり、貸座敷と遊女はそれぞれ政府の「公認」を受け、娼妓は貸座敷を借りて「自由意志」で性を売るか行を行うことになった。

前借金に縛られて身売り強いられる実態は江戸時代と何ら変わることはなかったが、遊女への共感や同情と言った眼差しは、自らの意志で売春をするみだらな女という蔑視へと変わっていった。

この歴史を私は「なるほど!」と思って読んだのでした。

今年7月に三郷吉川ぶんかむらのみなさんと一緒に『マリヤの賛歌―石の叫び』公演に取り組みました。韓国をはじめアジア各地で女性たちが日本軍「慰安婦」とされた中で、最も多く「慰安婦」とされた日本人女性がなぜ名乗り出ることができなかったかということを繰り返し学びました。

日本人の「慰安婦」はほとんどが遊郭の出身者。金儲けのために、自分の意志で慰安婦になったと世間からは見られていて、元々売春婦なんだから慰安婦にされても同情されなかったという事実です。

結局「芸娼妓解放令」は貧困のため、親兄弟のために身体を売るしか他に道がなかった女性たちを解放したのではなく、「自己責任」「金儲け」という狭義な言葉で声をあげられない状況をつくり上げていったのだと、改めてよくわかる一節でした。

沖縄の性暴力の話も非常に興味深かったのですが、長くなってしまうので改めてお伝えしたいと思います。