『釜山港に帰れません』

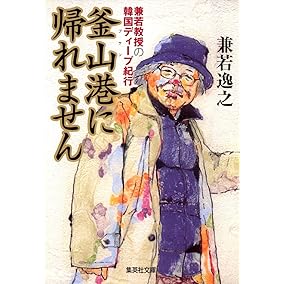

山を中心に、韓国・朝鮮半島の歴史や文化を学びたいと思って本を探しているうちに巡り合った一冊。「釜山港に帰れません」(兼若逸之著 集英社文庫)。

表紙のイラストに心惹かれ、かつて流行した歌謡曲『釜山

著者の兼若さんはNHKのテレビでもラジオでもハングルの講師をされ大人気とのことで、流石に文化も歴史も踏まえられた興味深い一冊でした。

古代朝鮮語にナラ(나라)という「国」を意味する言葉があるそうです。奈良というのはそこから来ているのではないかという話は、以前韓国の方から直接聞いたことがあります。

飛ぶ鳥と書いて飛鳥(あすか)。なぜか?

朝鮮語では鳥のことを「새(セ)」と言い、飛ぶは「날다(ナルダ)」。朝鮮語で「ナリセダ」「ナリセグ」は夜明けを意味していて、「鳥が飛ぶと明日になる」という意味から「飛鳥=あすか」。

万葉集や古今和歌集によく出てくる枕詞。

例えば母と言えば「たらちねの」。これはどこから来るかというと、朝鮮語で「乳」のことは「젖(チョッ)」、垂れるは「늘어지다(タルリダ」」だから「たらちね」。

日本語でよく「ハナからひどかった」というような表現をするけれど、「ハナ」とは何か?

朝鮮語で「一・二・三・四」は「ハナ・トゥル・セッ・ネッ」。「ハナから」は「初めから」という意味だと思うけど、朝鮮語の「一」を表していると思われます。

掛け声をかける時の「せーの」は三・四の「セッ・ネッ」と思われます。

日本語はやはり多分に朝鮮語の影響を受けていて、なのに教育の場ではそのことをこれっぽっちも教えていません。何故なのでしょう。

それにしても、中国語ではなく朝鮮語にこれほどまでに大きな影響を受けている日本語。その文化交流がどのようなものであったのか、非常に心惹かれます。

平仮名は漢字を崩して作ったもので、だから線と線がクロスする文字が多い。ハングルは漢字とは全く別に朝鮮で作られたオリジナルな文字で、線と線が全く交差しない。

ハングルをつくったのは世宗(セジョン)という1400年代の朝鮮の王様で、その狙いは「一般大衆にやさしい文字をつくって広める」ことにあったそうです。

当時の上流階級の朝鮮人は漢字を使ってました。漢字はどんなに広めようと思っても、下々の者にとってはとても難しい。そうして考え出したのが、誰にでも優しく覚えられるハングルだったということです。

世宗は「音を支配することが世の中を支配する」と考えていて、文字を見れば音を出せるし、音を聴けばすぐに文字が浮かぶようにと考えたそうです。日常に使っている音はどのような口の構造から発せられるのか、舌の位置・唇の形・喉の奥はどうなっているのか。それを図にして文字に表す。そして漢字よりもはるかに簡単に表記しようとした・・・。その試みがハングルだったということです。

本の中にはハングルが自然に身に付くような書き方がされていて、私ももう少しだけゆとりがあったらハングルを学びたいと思いました。

「釜山港に帰れ」という歌は1972年にチョー・ヨンピルが歌って大ヒットした曲ですが、日本では恋愛の歌として広がりました。でも実はソウルに出稼ぎに行ったまま帰らない兄を偲んだ歌だということも分かりました。

三一抗日運動のことも書かれているし、日本の植民地支配のことも書かれているし、歴史を踏まえながらちゃんと正しく韓国・朝鮮を理解しようとする姿勢が垣間見えて、気持ちの良い一冊でした。