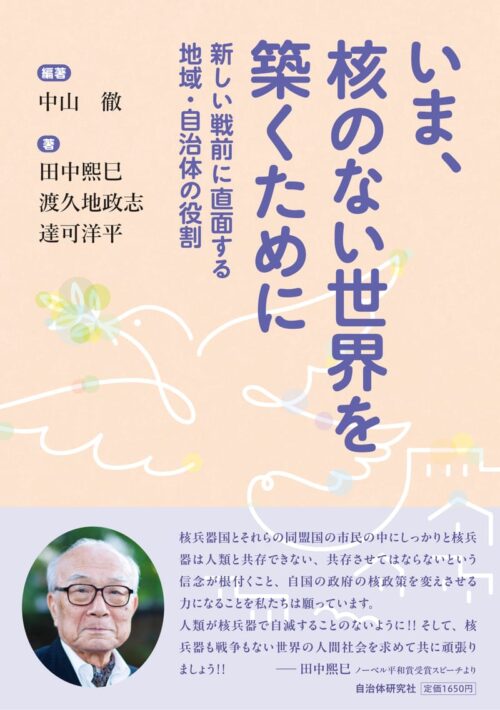

『いま、核のない世界を築くために』

自治体学校では様々な書籍を売っています。

今年真っ先に買ったのは、『いま、核のない世界を築くために 新しい戦前に直面する地域・自治体の役割』(自治体研究所 中山徹編著)です。出版されたのが今年7月25日で、何と自治体学校の2日前!

出版したてのホヤホヤの一冊です。

冒頭に自治体問題研究所理事長の中山徹さんによる、日本被団協の田中煕巳へのインタビューが掲載されています。私は田中煕巳さんがどんな人生を生きた人なのかを知りたくて、読みました。

先日、自治体学校での田中煕巳さんの記念講演の内容をお伝えしましたが、田中さんはもともと軍人になろうと思っていた人で、戦争もそのために武器を使って人を殺すのもある程度はやむを得ないと思っていたそうです。

その田中さんが、いつ、どんな契機で世界を代表する平和活動家になったのか、知りたいと思ったのです。

大学に進学しようと思った田中さんは、とにかくお金がないので自分で稼ぎながら進学するしかないと思っていたとのこと。また、自分の性格を考えて理系に進もうと思ったものの、長崎の大学には理系に強い大学がなかったので上京。

まずは5年間働いて資金をため、それから大学に進学。

東京大学の学生生協で働いている時にビキニ岩礁の被爆事件が起こり、生協職員として原水爆実験禁止の署名活動に取り組んだそうです。

そして東北大学工学部に就職してからも組合活動に熱中。

70年代に入って自分が「被爆者だ」という自覚を持つようになり、被爆者の集会に参加するようになり、それまでの活動の経験が役に立って活動の中心を担うようになり、1976年の被団協の国連代表団には既に入っていたとのこと。

田中さんの被団協での活動は、なんと50年余にも上ることを知りました。

「安全保障とは一人ひとりのいのちと生活の問題。それは抽象的な問題ではないはず。具体的かつ基礎的で、身近な自治体の問題。住民のいのちと生活をどのように守っていくかを考える必要があります」。

「国の安全とは何か。それは住民の安全だということ。住民のいのちと生活が脅かされ、破壊されないことだと思います。日本政府は原爆で亡くなった死者に対して何もしていません。いのちを軽んじています」。

「調べてみると、フランス、ドイツ、イギリスなどは戦後の市民への援護はかなりやっていました。条約や法律になっています。日本には何もないのです。

国民が受忍しなければならない、という考え方が今も国の中心にはびこっています。住民自身は、そのこと自体に反応できていないところがあります」。

なるほどなぁと、深く考えさせられました。

今、世界は何となく危険な方向に向かっている気がします。

核の危機が高まっていると感じますし、国の安全保障のためには核兵器を持つことも使用することもやむを得ないというような雰囲気も広がっているように感じます。

「安全保障とはひとりひとりのいのちと生活の問題」。

田中さんのこの言葉を深くかみしめたいと思います。