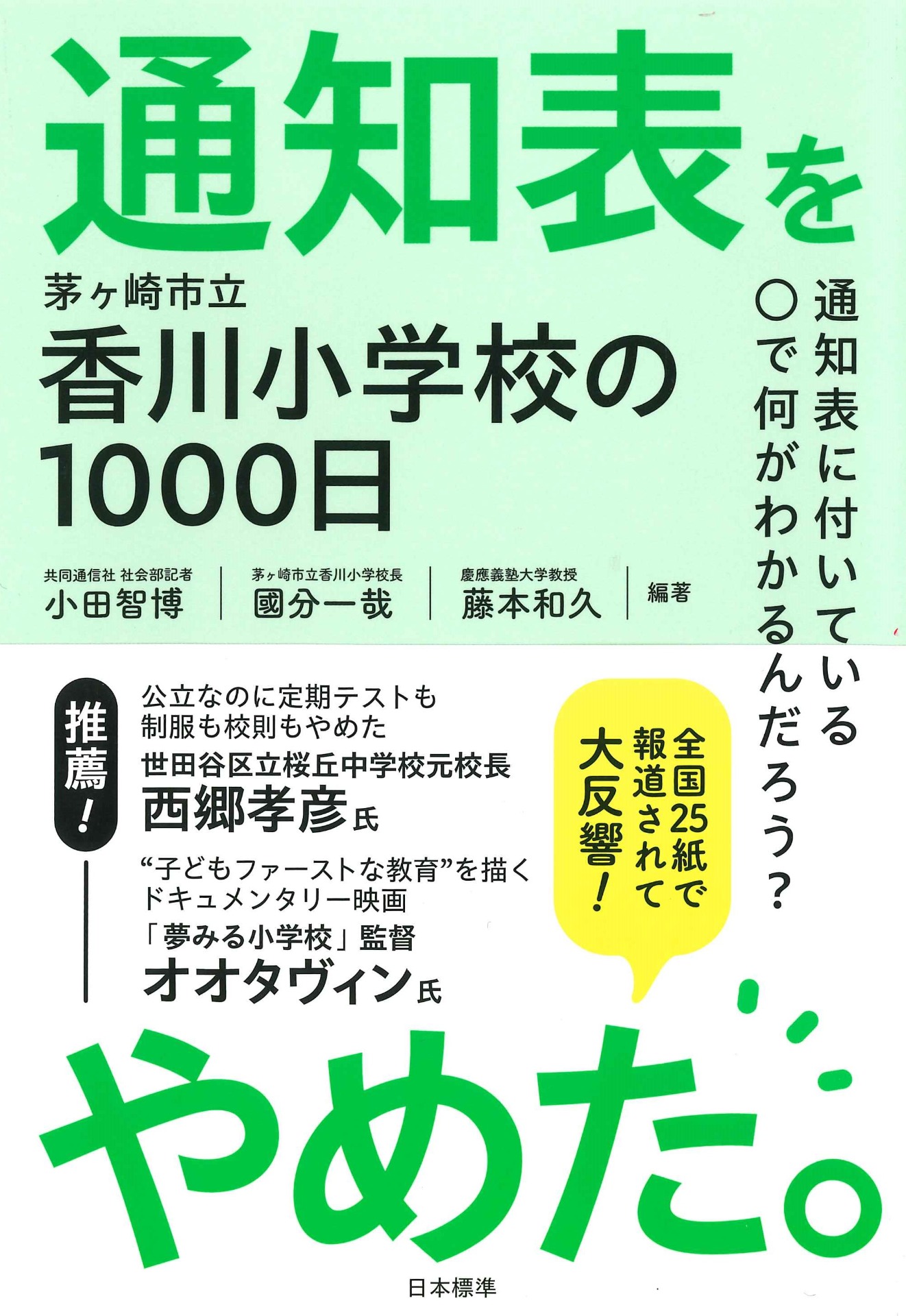

『通知表をやめた。~茅ケ崎市立香川小学校の1000日』

走るのが遅いので、小学生の頃は体育の授業も運動会も大嫌いでした。自分は運動神経が鈍いのだと、ずっと思っていました。運動に関しては基本的に最初から諦めてしまって、挑戦できないタイプでした。

中学生になって長距離走が案外得意だったり、結構早くにバレー部のレギュラーになったりして、苦手なばかりではなくて、得意なことと苦手なことと両方を併せ持っている自分を知りました。コンプレックスが少し解消されて、気持ちが楽になったことを覚えています。

大人になってスキーに行ったりダイビングのライセンスを取ったり、ジムに通ったりするようになり、運動能力って誰かに評価されるようなものではなく、単純にその人のペースで楽しめば良いものだと知りました。

あのコンプレックスまみれの小学生時代!!

あれはまさに暗黒の時代だったと、今しみじみと思います。

先日観た映画『夢見る校長先生』の中でも紹介されていた、通知表をなくした茅ケ崎市立香川小学校の取り組みを紹介する、『通知表をやめた。~茅ケ崎市立香川小学校の1000日~』(日本標準)を読みました。

校長先生には学校を運営する権限があるので、通知表をやめることや、宿題や定期テストや校則、そして校長室をなくすことも本来校長先生の自由な権限です。

でも、実際にやめるのは容易なことではありません。

「学校とはこういうもの」という思い込みが親にも子どもにも、それから教職員や地域の中にもあるからです。

では、香川小学校がどうやって通知表をやめたのか、そもそも何故やめたのか、やめた結果はどうだったのか・・・。

そんなことを追いかけた一冊です。

校長先生には学校を運営する権限があると言っても、先生が勝手に一人で「やめる」と決めてやめたわけではなく、話し合いに話し合いを重ねて「やめる」という結論に教職員みんなでたどり着いたのだということがよくわかりました。

そもそも文科省は学習評価の在り方について、「評価のための評価に終わらせない。子ども自身が学んだことに異議や価値を実感し、目標や課題をもって学習を続けて行けるようにすることが大事」と指摘しているそうです。

でも実際には評価のための評価になっていることがほとんどで、先生たちは通知表を付けるためにオーバーワークし、子どもをテストのでき具合で見てしまう・・・。受け取った保護者や子どもたちは「A」とか「◎」がいくつあるかとか、そんなことばかりに目が行ってしまう・・・。

どうしたら子どもたちや保護者達が卑下することなく、「できた」ことと「課題」とを直視できるようになるか・・・。

そんなことを職員の中で繰り返し議論する中でたどり着いたのが、通知表をやめるという結論でした。通知表の代わりに「子どもの自己評価を基本とした振り返り書」を発行しました。

できないことに目を向けるのではなく、できるようになったことに目を向けるその教育は、テストの点数で単純に評価することができないので先生たちはそれまで以上に大変になってしまったようです。それでも通知表を復活させる方向ではなく、どうしたら良いかを前向きに先生方で話し合いながら進めてきました。

そして通知表を一度ももらったことがない世代の子どもたちが3年生になった時、教室の中にそれまでの世代とは明らかに違う変化が見られました。

テストを返してもらった時、どれだけできたかを周りと比べるのではなく、間違えた理由を探ろうとするのです。

できない子をバカにすることもなく、またできなかったからと言って自分を卑下することもなく。逆にできることをアピールして、マウントをとろうとする子もいないのです。そしてみんなが、自己肯定感が高いのです。

凄いことだと思います。

運動会でも順位をつけるのではなく、「本番で練習よりタイムを縮める」ことを目標にする取り組みが行われました。

順位をつけると1位のクラスやチームは盛り上がるけれど、下に行くほど冷めていきます。

でもこういう目標を設定すると闘う相手は過去の自分自身やチームのタイムとなるので、みんなが最後まで盛り上がる・・・。

「運動会は順位をつけるもの」という思い込みを覆すことで、みんなが楽しめる運動会に変わりました。

私もそういう教育を受けたかったなぁ。

そうしたら、あのコンプレックスにまみれた暗黒の時代はなかっただろうなぁと思います。

こんな風にして育った子どもたちが将来どんな大人になるのか、とっても楽しみです。

子どもたちの変化に学び、管理だらけの学校教育が変わる契機になったら尚いいなぁと思います。