「若者のこころを壊さないために・・・戦争と精神医学」

17日(日)は「平和のための吉川・戦争展」が市民交流センターおあしすで開催されました。

今年で第11回を迎えた戦争展です。

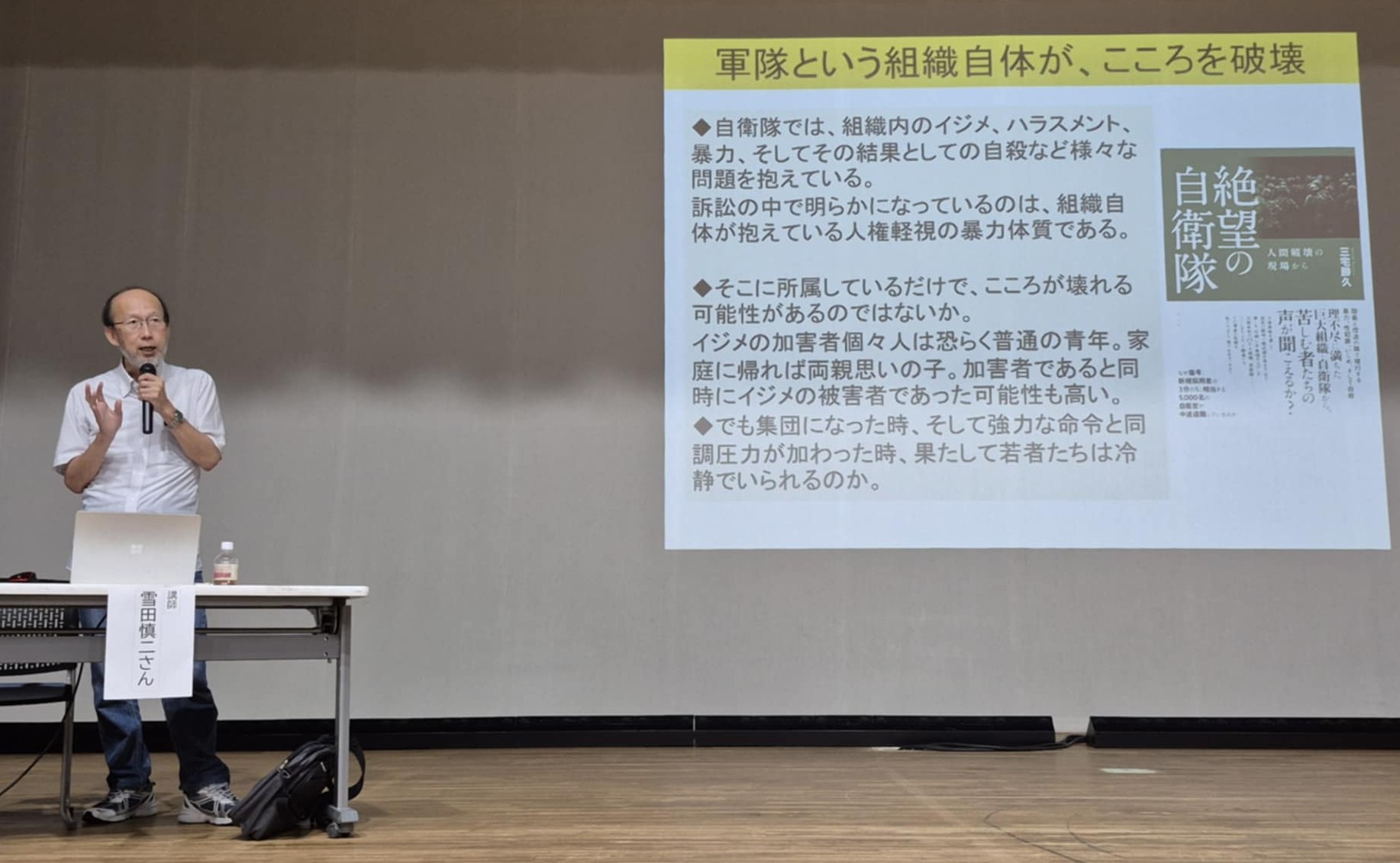

午前の部は精神科医・医療生協埼玉元理事長・埼玉県反核医師の会代表理事の雪田慎二さんの講演、『若者のこころを壊さないために・・・戦争と精神医学・・・』でした。慎二さんのお話を簡単にご紹介します。

子どもの頃のお父さんの言葉

慎二さんのお父さんは大正10年生まれで、20歳になったその年の暮れに真珠湾攻撃があり、太平洋戦争が始まりました。慎二さんのお父さんは兵士として中国大陸で従軍しました。

慎二さんが子どもの頃お父さんは、「中国兵との戦闘の時は、わざと狙いを外して撃っていた(だから中国兵を殺していない)」と言っていました。子どもだった慎二さんは、直感的にそれを「嘘」だと感じていました。

慎二さんは当時、サンダース軍曹を中心にナチス・ドイツと闘う米軍兵士を描く『コンバット』という戦争ドラマをお父さんと一緒に観ていました。自動小銃を使ってドイツ兵を次々と撃ち殺していくサンダース軍曹は、子ども心に英雄でした。「戦争になれば敵兵を簡単に殺すことができる」と、当時の慎二さんは思っていました。

『「人殺し」の心理学』に出会う

2004年、『「人殺し」の心理学』(デーブ・グロスマン著 ちくま学芸文庫)が出版されました。

著者は当時現役の米軍中佐・陸軍士官学校の教授です。この著作の目的は「人類に生来備わっている同種殺しに対する強力な抵抗感と、それを克服するために数世紀にわたって軍が開発してきた心理的機構を明らかにする」ことでした。

戦後、ドイツ・日本と闘った第一線の米軍兵士の面接調査を実施したところ、敵に向かって本当に発砲していたのは15~20%であることが判明しました。これは南北戦争当時も同じ状況だったことが分かっています。人間を殺すことに強烈な抵抗感があり、それを克服できないまま命を落とした兵士も多かったそうです。

この本と出会った慎二さんはお父さんが言っていたことも一兵士としては十分にあり得ることだと気が付きました。しかしその時にはもう、お父さんはこの世にはいませんでした。

人を殺す兵士のつくり方⁉

米軍の研究には続きがあります。

「適切な」条件付けを行い、「適切な」環境を整えれば、ほとんど例外なく誰でも人が殺せるようになり、また実際に殺すものだと。発砲率が上がれば、兵士が増えたのと同じ効果があります。

実際にベトナム戦争では大量殺人が可能となり、発砲率は朝鮮戦争で55%、ベトナム戦争では90~95%にまで上昇しました。

では、どう訓練をするのか?ここに心理学・精神医学の手法が用いられます。

まず一つは「脱感作」です。

花粉症などのアレルギー治療に用いられる手法のひとつで、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量から徐々に増やして体内に投与することで、アレルギー反応を弱めていく治療法があります。これと同じようなことを行って、敵が感じる痛みを兵士が感じないようにさせる手法です。具体的には「殺せ、殺せ・・・」「○○は豚だ」「□□悪魔だ」などと連呼させ、敵兵は生きるに値しない人間と思い込ませる。残虐なビデオを何時間も見させるなどです。

もう一つは「条件づけ」です。

リアルな人形を敵兵かどうか素早く見分けて発砲し、正しく的を撃ち抜けば、休暇などの報酬が与えられます。キャベツにケチャップをしみ込ませ、頭部を撃ち抜くとケチャップが飛び散るなど、人を殺す場面をリアルに再現します。

更にもう一つは「否認」です。

リアルなリハーサルを繰り返した結果、敵はただの的になります。「いつもの標的を撃ち抜いただけ」「人間は撃っていない」「非人道的なことはしていない」と、人を殺した事実を認めないようにすることです。

ベトナム戦争での米軍兵士たちはこれらの訓練によって、敵を非人格化する体験を重ね、いつでも発砲できるようになりました。「いつでも敵兵を殺せる」という自覚と準備状態が形成されました。

グロスマンの報告によれば、戦場で発砲できる兵士をつくることは理論的にも実践的にも可能です。

これからは「見方に対する心理戦の時代」とも言えます。心理学・精神医学の成果も総動員して、敵兵を殺せる兵士が作られていくのでしょう。

普通の生活に戻れるのか?

しかし、敵を非人格化し、いつでも殺せる対象と見做す状態になった人間が、戦場を離れたときに元の普通の生活に戻れるのでしょうか?

これは不可逆な変化である可能性が高いと考えられます。20歳前後の人格形成の途上にある若者たちが、この訓練の対象者であることを考えると、その後の人生への影響は計り知れないと考えるべきでしょう。ベトナム戦争以降米兵のPTSDが深刻な社会問題となっていること、旧日本兵にもPTSDがあったという事実が分かってきたこと等にも十分注目すべきです。

戦争と向精神薬

薬物は以前から戦場で使用されていました。

歴史的には、昔から兵士はアルコール・アヘン・幻覚キノコ・コカなどを使用していました。第一次世界大戦では、外傷を負った兵士にモルヒネ、その原料であるアヘンなどが使用されました。第二次世界大戦では覚せい剤がドイツをはじめ多くの国で使用され、日本でも使用されました。

ベトナム戦争では覚せい剤・コデインだけでなく、抗精神病薬(クロルプロマジン)などが兵士に処方されました。マリファナは兵士が自分でも手に入れていたと言われ、「薬理学戦争の時代」とも言われる状況が生まれました。

軍隊が覚せい剤を使用したのは、単回少量使用では覚醒レベルをあげて眠気を取る、疲労感を除く、気分の高揚、意欲の増進などの効果が期待できたからです。

しかし慢性使用における弊害は各国軍隊は第二次大戦中にすでに把握していたと考えられ、現在も大きな社会問題になっています。

「精神破壊」の手法は日常生活の中に

特に若い世代で選別され抜け出せない格差の拡大。

様々な差別。

暴力的な映画・番組。サンダース軍曹以外にも役割モデル(暴力的手段で英雄になる)がたくさんいます。

暴力的なゲーム。暴力に対する罰はなく、むしろ報酬が出ます。

「グローバルスタンダード」という名のアメリカ産ウィルス。格差拡大、差別・選別、セーフティネットの破壊など、(国の)体力が弱ってくると感染し発症します。

「人を殺せる準備状態を作る」、その準備は日常生活から始まっています。仮想敵国の強調はその一つで、世界を分断し、敵意を煽ることにもなります。

ターゲットは若者と子どもであり、マスメディアもその準備に加担しています。

かつて「脱法ドラッグ」なるものが世を騒がせました。これはやんちゃな男の子が非日常的に使用していたとみられます。今は「エナジードリンク」というカフェイン飲料が男女を問わず、子どもたちまでが日常的に摂取しています。

学校・友人関係・家庭などに大きなストレスがあり、戦場化しています。しかし表面的には頑張って、へとへとになりながら適応しています。その陰でカフェインを慢性使用し、薬物で心をコントロールすることが日常化しています。子どもの心を薬物で支配・コントロールしようとする現実が広がっています。

慎二さんのお話しは少し難しい話でしたが、日常生活の中でどういう映画やドラマを観るのか、マスメディアが煽る中国や北朝鮮の脅威をどう冷静に受け止めるのか、子どものゲームやドリンクにも十分な注意が必要であることなどがよくわかるお話でした。